摘要:未成年人一直以来被作为弱势的特殊群体,在《未成年人保护法》中予以“特殊和优先保护”,但是随着社会转型,由于对“未成年”含义以及保护、处分的边界问题一直处于模糊地带,加之法律的滞后性等弊端导致了对未成年人过度强调“保护”,处分制度却始终未能和“保护”之间形成融贯的呼应。青少年与未成年内涵与外延的泛化、保护与处分之间的发展畸形等问题成为目前未成年人保护处分制度构建的首要问题,而究其根本,如何能实现法律与社会人伦之间的和谐共生才能促使国家、社会对未成年人的态度从理念上进行转变。

关键词:未成年人;青少年;保护;处分;边界问题

一、未成年人“保护”与“处分”的边界混乱

对于未成年人的保护与处分,总体涵盖民事与刑事两方面,更进一步讲,未成年人所涉案件,民事侧重于合法权益的保护,刑事则更侧重于“处分”,而且两个领域内保护与处分各有其独特性。民事行为中对未成年更多的在于“保护”是因为,就广义的未成年含义而言,从婴儿至年满18岁之前,其民事权益处于一种“扩张化”的保护,比如《继承法》中对于胎儿权益的保留、赠与民事法律关系的成立与撤销等等,都体现出在民事范畴内,未成年人权益保护的倾向性;刑事领域内侧重处分,指的是刑事对于未成年刑事犯罪的一种预防与惩戒式的保护,这与《刑法》本身特质密切相关。正是基于此,我国对于“未成年”的权益保护出现了以年龄为核心的民刑领域内的两种行为与责任认定模式。对于“未成年人”的界定与判断,学界素来存在从文本解释到法学理论,乃至从医学角度上的认定和争议。

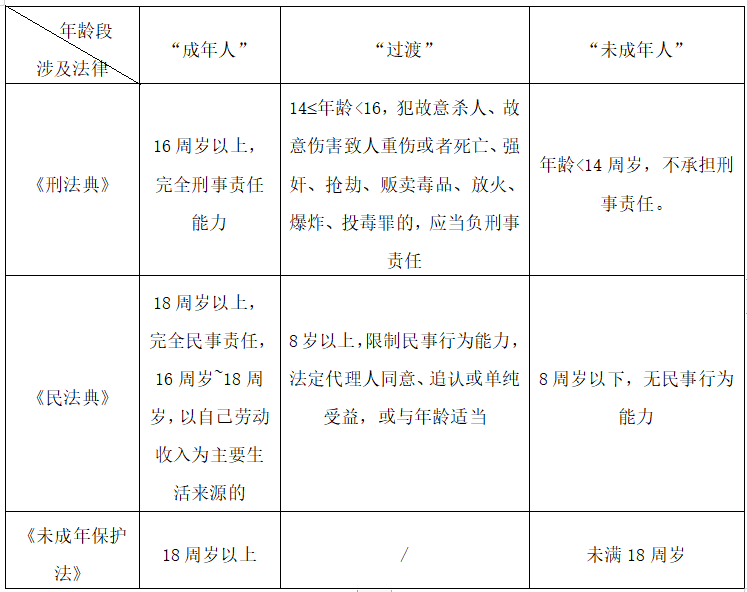

百度百科定义为“未满十八周岁的公民”,根据2020年5月28日审议通过的《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)第十七条规定:“十八周岁以上的自然人为成年人,未满18周岁的自然人为未成年人”;第十八条规定:“成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为”,《民法典》中将未成年人明确为“未满18周岁”,并同时规定了成年人与未成年的民事法律行为实施标准和差别。我国《刑法》中对于未成年亦是根据年龄对其所承担刑事责任进行了划分。(如表1)

表1 我国对于“未成年”的主要法律规定

在广义的“未成年”定义下,即按照18周岁为标准,区分成年人与未成年人。

根据《刑法典》中的规定,16周岁以上的公民为完全刑事责任能力人,那么此时在《刑法》所涉之处,16周岁就成为“成年人”的标准;

同理,根据《民法典》规定,18周岁为完全民事行为能力人,16周岁以上能“自给自足”独立的也是完全民事行为能力人,也即视作“成年人”。

而根据《未成年人保护法》的规定,凡18周岁以下的公民均为未成年人,不论是《刑法典》、《民法典》中对于未成年人所承担责任的三段式划分还是《未成年人保护法》中的“一刀切”,其相关法律、条款的本质目的均在于保护未成年的合法权益。而问题在于,这种以年龄段作为区分“成年人”与“未成年人”的方法,是否具有合理性?尤其是当法律中对于此年龄段的划分并不一致时,在民刑交叉案件中极易造成法律责任承担依据的混乱抑或缺乏合理性与科学性。未成年人保护与处分制度中的年龄边界问题、法律适用问题等均是当下未成年保护与处分制度构建与完善的核心,也因此,廓清未成年人保护与处分的相关边界问题是实现对未成年人“不枉不纵”的前提和根基。二、“青少年”与“未成年”的边界问题

我国刑事犯罪中,由于在二十世纪七十年代之前青少年始终保持着极低的犯罪率,而在这之后,随着社会转型与经济发展加快,青少年犯罪率迅速攀升。从1979年, 中共中央发出了《关于提请全党重视解决青少年违法犯罪问题的报告》的通知开始,青少年犯罪问题开始成为我国刑事犯罪领域内的重要环节。相关立法与立法规划逐渐出现,并逐渐形成了“以《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》中的“未成年人刑事案件诉讼程序”专章为基础”未成年人保护与处分制度。

但是,在我国对于未成年相关制度的构建中,“青少年”与“未成年”的内涵与边界被模糊化的处理,从而导致了在我国构建未成年人“保护——处分”制度时经常出现混合,通过“保护”实现“处分”、通过“处分”实现“保护”等方式的二元循环式的制度逻辑确实有效的弥补了我国未成年人保护与处分的空白,但也正因为此,随着社会转型的加快、经济基础的迅速壮大,以年龄架构为基础的未成年人二元循环制度出现了诸多困境,首当其冲的就是在诸多法律中“未满18岁”的未成年定义涵盖下,年龄的划分出现了不能适应社会发展的窘境。

尽管在我国的司法机构中设立了诸如刑事少年庭等针对未成年犯罪案件的专门处理机构与程序,但是,明显可以看出,在司法案中,“少年”与“未成年”被默认为等同。正如学者指出,未成年立法的初衷在于治理青少年违法犯罪,

但最终制定的不是司法型“少年法”,这就导致了未成年人犯罪除了刑法中的“罪刑法定”之外,更多的依赖于司法者的“自由裁量”。

美国对于未成年刑事责任年龄的划分总体上为三部分:(1)7岁以下没有刑事责任能力;

(2)7岁-14岁为推定刑事责任能力(类似“无罪推定”);

(3)14岁以上为“具有刑事责任能力”。

美国法律中将已达到刑事责任年龄却未成年的犯罪案件称之为“少年犯”,但是在司法活动中,尽管美国在未成年案件的处理中同样规定了无刑事责任能力,但只要实施了犯罪行为或具有犯罪特征的行为时,年龄只会被作为参考,“即使是没有达到刑事责任年龄的幼童”,较之我国对于未成年犯罪的认定,差异在于“年龄”要素的地位不同,我国对于刑事责任的认定严格依据年龄要素进行分析,“14周岁”以下的公民属于绝对的不承担刑事责任,以教育、矫正为主要措施;而美国在司法活动中,年龄虽然重要,但在实务案件中更多的是侧重行为要素的定性。

不可否认我国以年龄要素为核心的刑事责任认定对未成年人的特殊保护产生的收益,但随着经济发展,我国教育制度的不够完善以及随着社会转型环境下家庭文化影响加深,导致部分未成年人的心理与生理生长差值较大甚至演变成“畸形”,这也是为何当下未成年人犯罪高频化、低龄化的原因之一。就曾有研究数据表明,未经受文化教育的未成年犯罪率普遍高于经受文化教育的未成年人,农村未成年犯罪平均年龄高于城市未成年犯罪平均年龄。(如图1)

三、“保护”与“处分”的边界失衡

囿于我国未成年人相关法律中对“未成年”在含义上的宽泛性,未成年人在我国司法案件中的界定并未形成健全的保护与处分体系,并且,一定程度上讲,主要在于对未成年的保护,《未成年保护法》在2020年修订前的很长一段时期里,在其第三条中规定:“国家根据未成年人身心发展特点给予特殊、优先保护”,也正是由于这种“特殊保护”与“优先保护”,导致了在此法自1991年颁布后至今,数十年的时间中对于司法对于未成年人的态度基于特殊保护与优先保护的原则,逐渐衍变成“保护优先”。应当指出,国家对于未成年群体的“特殊保护”并不等同于保护“特殊”,因为法律面前人人平等是任何群体、组织的首要准则;“优先保护”亦不等同于“保护”优先,因为权利与义务一直是互相存在的,“没有无权利的义务,也没有无义务的权利”。

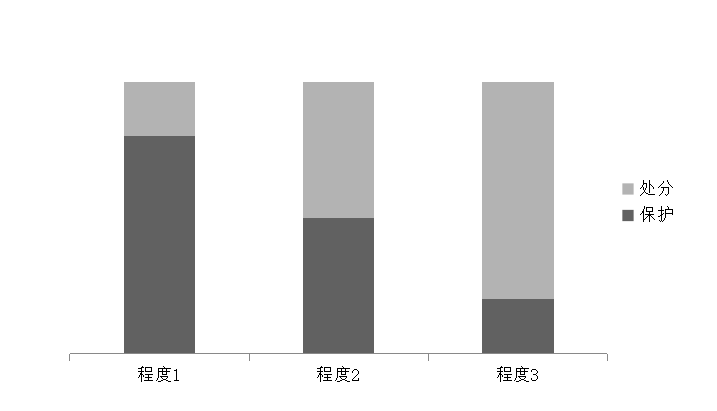

但是由于长期以来对于未成年群体的“特殊”态度,对未成年的处分除非涉及《刑法典》所列举的八项重大犯罪之外,均是采取教育为主的方针和策略。很显然,在如今的社会发展中,这种僵硬固化的特殊保护原则成为未成年人犯罪的“保护伞”,结合近几年屡次引起社会关注的未成年人以特别残忍的手段进行犯罪后却由于年龄未满14周岁而未受到法律的制裁的案件,对未成年人的过度保护逐渐引起人们的重视。因此,在2020年10月17日《未成年人保护法》修订中,对其原则做出了重大修订:“未成年人依法平等地享有各项权利,不因本人及其父母或者其他监护人的民族、种族、性别、户籍、职业、宗教信仰、教育程度、家庭状况、身心健康状况等受到歧视”,可以看出,新修订的《未成年人保护法》取消了之前的“特殊保护、优先保护”的规定,将对未成年人的保护回归到正常的合理性范畴。总体上,可以看出,对于未成年人群体的保护与处分需要实现的是趋近均分的“乌托邦”幅度,虽然实现较为艰难,但应当避免保护与处分的严重畸形,如图2,当保护与处分的幅度成为“程度1”与“程度2”时,此时的未成年人保护与处分就处于一种危险的畸形状态,“程度2”中的严格五五均分的情形虽然只能存在于理想状态,但依然可以作为未成年人法律制度构建的准则之一。

四、未成人保护与处分的回归:情法共生的逻辑

罗尔斯把基于公平的正义作为首要价值置于社会结构之中,认为“一个组织良好的社会是一个被设计来发展它的成员们的善并由一个公开的正义观念有效地调节着的社会。在这个社会里,作为公平的正义被塑造得和社会的观念一致。罗尔斯指出,“各种社会地位不仅要在一种形式的意义上开放,而且应使所有人都有一平等的机会达到它们。”罗尔斯基于不平等的基本立场确定了最具代表性的“正义的两个原则”——自由与平等。在平等原则中,第一个原则主要指涉所有人拥有最广泛的权利平等;第二个原则基于第一个原则,对应然状态下存在不平等进行了约定。不可否认的是所有人所具有的权利平等性,但罗尔斯也认识到,即使是在应然状态下,仍有不平等的存在,因此产生了平等的第二个原则——约定正义,也就是他在《正义论》中所表达的核心——差别原则。综合考虑各方面的影响,处理案件。比如对犯罪情节轻微,并且认罪认罚的可以做附条件不起诉,对犯罪情节恶劣且不认罪认罚的,依法提起公诉。意大利著名刑法学家贝卡利亚曾在著作中提出的“罪责均衡”原则成为世界范围内的共识,贝卡利亚将犯罪者的行为根据其危害性划分等级,以破坏社会秩序和“无关紧要”作为等级的两端。为了避免“重罪轻刑”或“轻罪重刑”,贝卡利亚指出,刑罚的适用并非是一个固定的僵硬的模版,不要“对最重的犯罪判处相当于最轻的罪的刑罚就够了。”原因是,即使是同一类型的行为,在不同的社会背景下发生,所产生的结果和带来的影响都是不尽相同的。正如美国历史学者戴维·B·杨所说:“因为同样的罪行可能摧毁一个野蛮社会,而对一个文明的社会仅有轻微的影响”。

对于未成年人保护与处分本身就是一个矛盾统一体,既要保护未成年人在弱势群体中的合法权益,同时又要对未成年人防止过度保护。2013年发生在南京的“饿死女童案”将未成年人的保护推向顶点,2018年12月2日在湖南发生的“男童弑母案”,12岁男童因为不满母亲管教太严持刀砍了母亲20余刀,随后竟表现得若无其事,“我又不是杀了别人,我杀的是我妈”,在案件发生后,由于男童未达到法定的刑事责任年龄,无法追究其刑事责任,基于此,引起社会上广泛的舆论和热议。未成年人的保护是否需要界限?未成年人的处分制度是否过于宽囿?此类种种案件及衍生的社会问题成为未成年人相关法律无法解答却又不得不去面对的窘境。

不论是正义的抽象,还是衡平“良心”的自由,中西方在各自的文化背景中都各有其发生的历史必然性。在现在看来,西方统治者赖以控制社会的“神性”的生存空间被压缩,原因虽有不同,但目的都是为了实现那些不止于统治者思想下的“正义”,中国传统文化理念中的“人情伦理”秩序与西方文化中“良心”都在此处达成了共鸣。基于西方“形式——理性”二元式秩序构建,衡平的正义成为弥补“律令”缺陷的价值选择,也是社会秩序的趋势选择。英国等西方国家以“良心衡平”代替“神性”,中国则以“人情伦理”弥补“律令”的流弊。正义的衡平艺术,不止于古代,即使在如今的社会治理和司法实践中都具有借鉴意义。正如法国学者达维德在为《当代主要法律体系》一书中译本所作的序中写道:“在法的问题上并无真理可言, 每个国家依照各自的传统自定制度与规范是适当的。但传统并非是老一套的同义语, 许多改进可以在别人已有的经验中汲取源泉。”中国古代的人情伦理秩序与“律令”的和谐与西方“良心”正义的衡平是否殊途同归尚不得而知,但可以确信的是,这两种司法活动中的“衡平”正义确实取得了司法实践的预期效果。

参考文献

[1]李静.共青团推动青少年立法工作纪实[M].北京:中国青年出版社,2010.

[2]姚建龙.未成年人法的困境与出路——论《未成年人保护法》与《预防未成年人犯罪法》的修改[J].青年研究,2019(01).

[3]康树华.青少年犯罪、未成年人犯罪概念的界定与涵义[J].公安刊,2000(2).

[4]关颖,刘娜.未成年人犯罪主体特征跨年度比较——以两次全国未成年犯调查数据为基础[J].预防青少年犯罪研究,2012(6).

[5]陈村富,万绍和:自然正义与约定正义.[J].浙江学刊,2003(1).

[6]周振想:论贝卡利亚“罪刑相均衡”的思想.[J].法治论丛,1994(2)

[7][美]戴维•B•杨:论贝卡利亚的刑法思想.[J]法学译丛,1984(5).

[8]赵兴武等.南京饿死女童案一审宣判[N].人民法院报,2013年9月19日.

甘公网安备 62010502001597号

甘公网安备 62010502001597号